<実機レビュー 外観、操作性><ソニーストア大阪>レンズ一体型コンパクトカメラの最上位機種『RX1R III(DSC-RX1RM3)』は、α最新性能を超凝縮したカメラだ。その1

・レンズ一体型フルサイズコンパクトカメラ『RX1R III』DSC-RX1RM3 ソニーストア価格660,000円(税込)

3年ワイド保証or5ベーシック保証33,000円(税込)/5年ワイド保証66,000円(税込)

・サムグリップ『TG-2』 ソニーストア価格36,300円(税込)

・ボディケース『LCS-RXL』 ソニーストア価格19,800円(税込)

・レンズフード『LHP-1 J2』 ソニーストア価格20,900円(税込)

※8月8日(金)発売(ボディケースのみ、8月29日(金)発売)

※8月8日(金)発売(ボディケースのみ、8月29日(金)発売)

ソニーストア先行予約開始:7月23日 (水) 10時より

本日より、ソニーストア各店舗にて、発売前先行展示がスタートした、レンズ一体型コンパクトカメラの最上位機種『RX1R III(DSC-RX1RM3)』。早速、ソニーストア大阪にて、実機体験させてもらってきた。

正直、、、絶対万人受けしないし、むしろ、一部の人だけに向けたカメラってのは間違いない。が、こういう尖ったカメラ、ソニーらしくて、いいじゃないっ!尖ったといっても、奇をてらったものではなく、純粋にコンパクトカメラとしての基本性能を突き詰め・・・結果、α7RⅤや、α7CRの性能に匹敵するような、ちっこい怪物カメラに仕上がったっていう印象だった。

何回かに分けて、実機レビューをお届けするよー。

ほんと、コンデジサイズだね

先代RX1RⅡが発売されたのは、2015年。約10年前。知らない人も多いかもしれない。

最新RX1RⅢも、先代同様、コンパクトデジカメというカテゴリーに属する。

が、α7RⅤ、α7CRと、同じイメージセンサー&画像処理エンジンを搭載。AI採用のAFも搭載。

こうなると、サイズ比較したくなる。

↑RX1RⅢは、、、レンズ一体よ!それで、このサイズよ。くどいが、センサー&エンジンは、両脇αと同じよ!AI AFも搭載よ!

そんな高性能カメラを、↑こんな感じで、持ち歩ける!!!

随所にこだわりの外観、パーツ

↑フラットトップデザイン!

操作性を考慮して、レリーズ、C1ボタンのみ、必要最低限だけ凸ってるが。先代とは違い、見事にフラットに仕上がっている。

細かい点だが、、、モードダイヤルの「AUTO」が、αなどでも緑だが、他のモード同様になり、特別扱いされず、シンプル、シックになった。

モードダイヤルなど、3つのダイヤルは、固め。収納時などの誤操作防止になりそう。固いが、操作しやすいよう、指がしっかりグリップするよう、αよりもはるかにごっつめのイボイボになってた。むしろ、αもこれくらいのほうがいいかも。

↑ゴツゴツイボイボは、電源スイッチにも採用されている。指掛かりがよくて操作しやすい。αシリーズにも採用してほしいくらい。

↑個人的には、猛烈に好印象な、固定式ファインダー。先代は、ポップアップ式。

性能的には、どちらも約236万ドット高精細XGA OLED電子ビューファインダー。

固定式になったことで、ファインダー使用時でも、トップはフラットのままなので、フラッシュなど、シュー使用するアクセサリーとの干渉の心配がなくなった。

また、アイピースカップが付属しており、ファインダーの視認性がより良くなった。なお、、、やはり、アイピースカップは、裸眼用で、メガネ着用時には、アイピースカップなしのほうが視認性がいい。外光がどうしようもないのは、メガネ着用者の宿命^^;

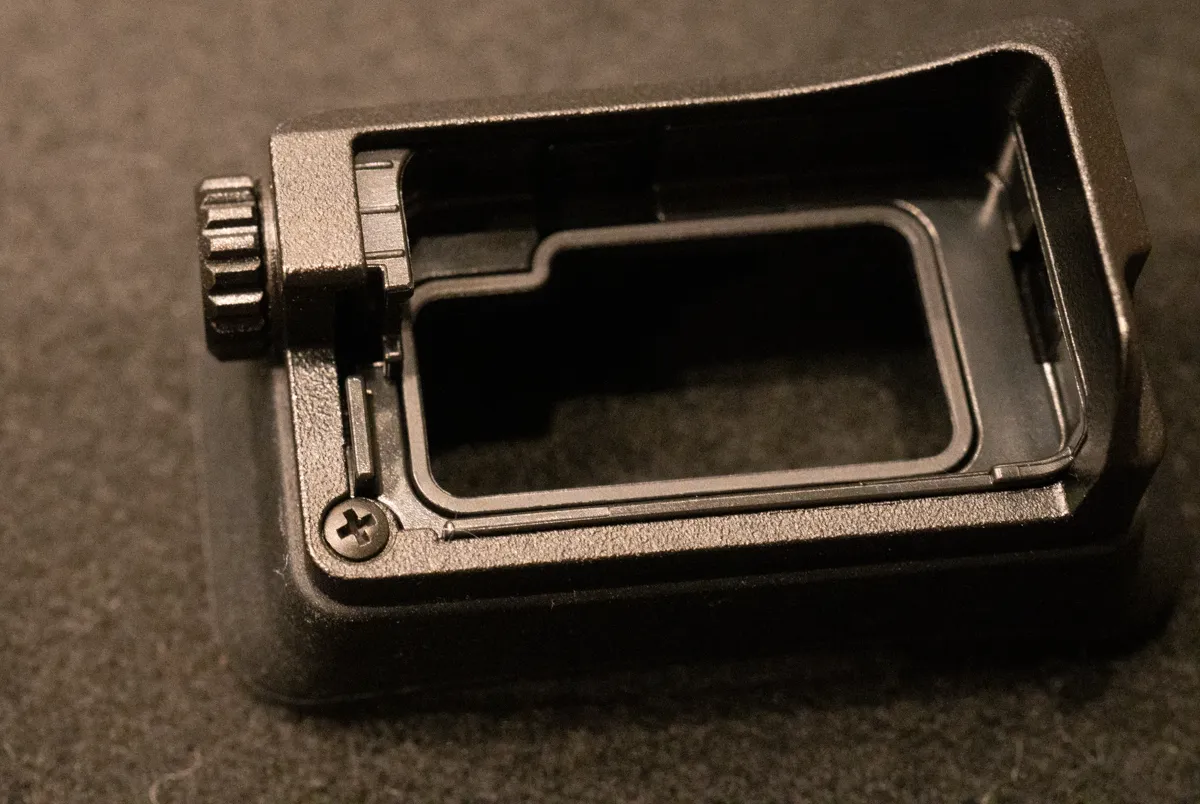

↑アイピースカップは、ポロリ防止対策が万全だ。しっかりとビス固定。ビスのダイヤルを回すと、ビスが「ブロック」を押し、固定される。ビスむき出しの点固定じゃなく、面固定だから、傷などの心配は不要。

↑アイピースカップなしだと、ここまで、すっきり。裸眼の人でも、問題なく使えると思う。

↑ところで、、、先代の可動式液晶モニターに対して、RX1RⅢでは固定式となった。賛否両論当然とは思うが。

・ファインダーが充実したこと。

・固定式は、本体を薄くできる。

ということで、固定式の方が、プラスマイナスで、プラスが勝ったと判断したんじゃないだろうか。オールドカメラ、フィルムカメラを意識するなら、ファインダー一択だし。

↑気になったのが、グリップ。先代は、「革」の風合いがあって高級感。一方、RX1RⅢは、実用性重視で、グリップ重視デザインになった。こっちが正解だね。αシリーズのような掘りの深いグリップはないから、少しでもホールド性に貢献してくれるほうがイイ。

↑親指側も、同様のグリップ重視デザイン。滑り止め効果は抜群。

↑先代は光沢のある表面仕上げ。RX1RⅢでは、新開発のアイアンブラック塗装。質感の高い「ざらつき」。

ちなみに、「RX1R」の掘り込みロゴは、少し小ぶりになり、ツヤ消し塗装になった。

↑ヒジョーに細かい話だが。シューカバーは、専用設計。

↑専用設計「L字」だからこその一体感。αのシューカバーも使えるが、、、ここまでの一体感はなし。ちなみに、専用設計のシューカバーはαには使えない。「L字」部分が干渉して、そもそも、はまらない。

↑デザインと言っていいか微妙だが。三角環は、当然、静音タイプが採用されている。現行α6000系では、いまだに、カチャカチャタイプ。

静音タイプは、2020年発売のα7SⅢで初採用され、当店オンラインショップではその頃から部品販売を開始し、未だにトップセールスを誇る人気アイテムだ。

↑これまた、デザインというか・・・。

疑っていたわけではないが、、、うっすくてちっちゃいXバッテリー採用の先代と、ほぼ同サイズながら、「本当に」Wバッテリーを採用のRX1RⅢ。もちろん、バッテリー装着部は、そのサイズ分空洞。いったい、基板などの他の部品類はどうやって納まっているのか不思議すぎる。スケルトンモデルでも用意してほしい。

操作性

↑でも少し触れたが。ダイヤルもボタンも、全体的に、固めというか、しっかりと操作するような仕上げ。αとは少し違う感覚。誤操作しづらいようにという意図だろうか。αとの2台持ちする人が多いと思われ、そこは、αと統一にしてもよかったかも。

小型ボディだから、αほどのボタン数(カスタムボタン)の確保は無理としても、、、フォーカスポイントの移動なんかで超絶重宝する「マルチセレクター」は搭載して欲しかったと個人的には思う。

ちなみに、RX1RⅢでは、十字キー操作でフォーカスポイントを移動し、リセットは、C3ボタンで。

先代との違いとしては、動画RECボタンの位置に、C2ボタン(↑画像では、ぼけてる)。出荷状態では、動画時にレリーズボタンがRECボタンになる。

ということで、「その1」は、ここまで。

作例、MENU、アクセサリーなどは、次回以降で。